| �������� | �n���� | ��2�� | ��3�� | ��4�� | ��5�� | ��6�� |

| ��7�� | ��8�� | ��9�� | ��10�� | ��11�� | ��12�� | |

| ����19�N | ��13�� | ��14�� | ��15�� | ��16�� | ��17�� | ��18�� |

| ��19�� | ��20�� | ��21�� | ��22�� | ��23�� | ��24�� | |

| ����20�N | ��25�� | ��26�� | ��27�� | ��28�� | ��29�� | ��30�� |

| ��31�� | ��32�� | ��34�� | ��35�� | ��36�� | ||

| ����21�N | ��37�� | ��38�� | ��39�� | ��40�� | ��41�� | ��42�� |

| ��43�� | ��44�� | ��45�� | ��46�� | ��47�� | ��48�� | |

| ����22�N | ��49�� | ��50�� | ��51�� | ��52�� | ��53�� | ��54�� |

| ��55�� | ��56�� | ��57�� | ��58�� | ��59�� | ��60�� | |

| ����23�N | ��61�� | |||||

| ����24�N | ��62�� | ��63�� | ��64�� | ��65�� |

| ����11�����j���[(2006/11/19���s) |

| �j�㏉ �Γ��O�R�̔镧���J�� |

| �@���N�A�V��@�J�@���S�N�c�]��@�v���s�Ȃ��A���̋L�O�ɌΓ��O�R�̔镧�����J������܂����B���J��9���P�W���`�P�O���Q�V���̒Z���Ԃł���܂����B �@���J���̐�`�ɂ́A�Z�E���Ɉ��̔镧�J���A�s���F�䂩��̢���g�̊ω���A�������q����̢�A�؊ω���ȂǁA�܂����Ӗڂ̂��J���ł���܂����B���N��9���Q�Q���A���ċ��s�j�ՎU���̉���ł����������ɐ��������āA�Γ��O�R�����q���܂����B �@���̎Q�q�ɍۂ��āA���炽�߂ČΓ��O�R�ɂ��ċL���Ă݂܂����B |

| �y�j�㏉ �Γ��O�R�̔镧���J���z |

|

| �@������������֎���S�ώ��́A�ߍ]�̎R�ӂ̓��Ƃ����铹�ɂ���āA��������ƌ��ꂽ�O�R�ł���܂��B�O�R�����q����ɂ́A�قڈ���̍s���ƂȂ�܂��B�Γ��ɂ܂ł���V��M�̑傫�����������邱�Ƃ��o���܂��B |

|

�����d���@���w �@ |

| �@�Γ��O�R�͋��ʂ��ēV��M�ɗR�����āA�_���Ƃ��������V�䖧���̕��͋C�Ɏx�����A���ꂼ��̕�����y��n��o���Ă��܂��B�܂��A���ʂ������ςƕ������Ɍb�܂�A�����͊�������点�鎿�Ɨʂ�i���Ă��܂��B���̂��Ƃ͋ߍ]�S�̂̕����̍����ɂ�����܂����A�Γ��Ƃ������i�Ƃ̊W�ɂ����čl����ƁA�Â����l�ɢ�ߍ]�̌͊C�Ȃ炸�A�V���t�̒r�������(���o�鏴)�Ɖr��ꂽ�ΕӓƓ��̕������c����Ă��܂��B |

���s�V���̏Љ�L���@�i�g��j ���s�V���̏Љ�L���@�i�g��j |

| �@�Γ��̒n��I�D�G�����ł��������������̂́A�Ñ�̓n���l�����ł���܂����B�Γ��n��Ƃ��Ɉ��m�S�ɂ́A�������璩�N�Ƃ��ɕS�ςɈڏZ���A���œ��{�ɓn�������`�����A������Z���Ĉ˒m�`���ƌĂ�Ă��܂����B���̎����͂T���I����Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B �@���̓y�n�̑I���́A�K�������n���l�̎��R�ł������킯�ł͂���܂���B������a�ɑ��݂����`���̐��{���A���̒n�ɔޓ���z�u�������̂ŁA�ߍ]�Ƃ����y�n�̊J���ɗ͂����Ă������Ƃ��킩��܂��B�����Ĉ˒m�`���͂��̓y�n�̔_�Ɛ��Y�͂̍����A������ʂ̗v�Ղ̏d�v�������A�����Ɏ����̍�����u�����Ƃ��߂܂����B �@�Γ��O�R����j�I�ɂ݂�Ƒn���͂��ꂼ��Ⴂ������܂����A�S�ώ����ł��Â��A���ɋ����֎��A�S�ώ����Q�O�O�N�قǒx��Đ������Ƃ������ɂȂ�܂��B �@�������ɓs�������߂��āA��b�R�ɓV��@���J�����ƁA�V��̎��@�Ƃ��ė��������}���A�����Ȏ��@�̈Зe���ւ��Ă��܂����B���̂������A��������L���ċߗׂ��x�z���Ă��܂����B�e���Ƃ��A�{���܂Őΐς݂̊K�i���Â��A�Ί_���d�˂Ă��邳�܂͂܂�ŏ�s�̂悤�ȍ\���ł���܂��B���̂��߁A�O�R�͐퍑����ɂ́A�D�c�M���̕��ɂ����đ傫�Ȕ�Q�������������܂����B �@�O�R�̂����ŐM���̏Ă������̔�Q���ł�����āA�S�R�Ă�����ꂽ�̂��S�ώ��ł���܂��B���ÂP�S�N(606)�ɐ������q�̔���ɂ��n�����ꂽ�Ƃ�����A�S�ύ����_���̉�����͂��đ������ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B�R�[�ɂ͕S�ς���̓n���l���������Z���A���̐l�X�̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ��]���Ă��܂��B �@�ē�����A�{����m����ȂǕ������܂������A�������̎��ς����߂��Ɏ���܂���B�{�V�쌩�@�̒뉀(���a�P�T�N�ړ]����)��.���̎R���،i�ɎR���𗘗p���A�傫�Ȓr�ƕω��ɕx�����z�������Ȓr���V���̒뉀�ł���܂��B���̒r����߂����āA����ɗ��ƌΓ����삪�ቺ�ɓW�J���A������b�A�ΐ��̎R���݂܂Œ��]���邱�Ƃ��o���܂��B |

|

���E�������뉀�@�E�E�����֎������E���_�t |

| �@�S�ώ��̖�O���疼�_�������H���P�O�L���A�`�����厚�������ɍs���F�J��A���o��t�~�m�̒����Ƃ��������֎�������܂��B�{���E�O�d���E��V��Ȃǂ��M���̕��̓��āA�V�䉾���̂��܂��Ƃǂ߂Ă��܂��B����͍L���A�V�������������Ƃ������Ă��܂��B�R��������i�ނƖ{�V�̖����@������A���@���͂�œ���쥖k�̎O���ɒ뉀������A�S���r�����̂R�뉀������ł��܂��B�{�V���牾���܂ł̋����͎O�R���ł������A�Q��������1650�]�̒n������V��܂ŕ���ł��܂��B�����֎����獑����k�ɂR�L���ŁA�������Ɏ���܂��B����������������ȍ~�A�V��m�̏C�s����A�F�蓹��Ƃ��ĉh���܂����B�{���E�O�d���E��V��ƕ��ԓV��n�����z�u�͐M���̕��̓���K���ɂ��Ƃ�܂����B���͂̎��Ƃ̌i�ςƑ��܂��Ē������j�̕��i�����������܂��B�Γ��O�R�̓����Ƃ����ׂ������Q�����{���܂ő����܂��B �@���N�́A�V��@�J�@�P�Q�O�O�N��^�L�O��@�v�ɁA�Γ��O�R�ł́A�M�d�Ȕ镧�̌�J�����A�X���P�W������P�O���Q�V���܂ōs�Ȃ��܂����B �@�����R�����̖{���́A������������d�Ȕ镧�ł���܂����A���ꂼ��̕����͉������Ƃ��ẮA��ٕ\�����l�����ł��A��ϋ����[�����̂�����܂��B |

| <<������>>�@�V��@�@�����R�@�O�C |

| �@�������͇��Γ��O�R���̈�ɐ�������V��@�̖����ł���܂��B�O�R�̂�����Ԗk�Ɉʒu���Ă��܂��B���̐����ɑ�r������Ƃ��납�燀�r�����Ƃ��Ă�Ă��܂��B�R���͗����R�Ƃ����A�����ɐ[��������������@�ł������ƍl�����܂��B�{���͖�t�@���ł���܂��B���̖��͂��̒r�̐��Ɍ������P�������Ƃ��玛���ƂȂ�܂����B �@���`�ɂ��A��s�̏p�ɂ��������R�����J�����Ɠ`������O�C��苗�(������l)���A���i�ΐ��݂��������Ă���ƁA�����̔ޕ��Ɏ��_��������Č��������Ă��܂����B�O�C�����̒n��K�˂��āA脉��r�Ɍ����Ĉ�S�ɋF������߂�ƁA�����������F�A�\��_�����]������t�@���������яオ���Ă��܂����B���̊�͂₪�Đm���V�c�̉b���ɒB���A���̒����ɂ��A�������㏉���̏��a���N(834)�ɑn�������Ɠ`�����Ă��܂��B�V�c�͗��c�@�v�ɐe�����ՍK���A���������̒��z���Ă��܂��B����̊O����ĉh���A���̂Q�O�O�O�A�P�V�̓������\���Ă��܂����B�ቺ�ɍL����Γ�����̐��������������ė͂����߁A��������ɂ͑����̑m�����������A�R�O�O�]�̖V�ɂ𐔂����Ɠ`�����Ă��܂��B |

|

���E�������O�d�������@�E�E���l�{���̔G �@ |

| �@���T�Q�N(1571)�A�D�c�M���ɍR�������ߒO�H���G�̍U���������A�{���E�O�d���E��V����c���āA���ɂ�艾���̑唼���Ď����܂����B �c���V�N(1602)�A����ƍN�����̂R�O����i���čċ����͂���܂����A���ς����߂��ɂ͂�����܂���B �@����O�̎R�ۂɁA�����Q�N(1320)�̒��Ί}���k�������A������ƁA���_�������H���܂����ŎQ���������Ă��܂��B���R�V�Ղ̑ۂނ����Ί_���U�݂��A�R�O�O���قǓo��Ɠy���̔������{�V������A����ɂP�O�O����ɂ͓�V��(�d��)������܂��B���������Ɛ��ʂɖ{��(����)�A�E��ɎO�d��(����)�������Ă��܂��B |

|

���E�����֎��@(�镧)���ω������@�E�E�������@(�镧)��t�@�������@ �@ |

| �@����ނɂ�����ׂ����̂������A���q����̌��{���F�\��V�摜(�d��)���͂��߁A�t���E���������(��������)��A���{���F�����F�摜(���q����)�Ȃǂ���������Ă��܂��B �@�܂��A�{�V���@�̒뉀�́A�]�ˎ��㏉���̒z��ɂȂ���̂ł��B�R�ۂ̌͑�̉��ɖ�t�@����\�킷�Αg�݂�z���A���͂ɐA�����܂ꂽ�T�c�L���_�Ƃ��A�e���ɂ������Αg�݂�����E�����E�\��_���ȂǂɌ����ĂāA��t��y��\�����Ă��܂��B�O�Ɍ@��ꂽ�r�ɂ͔��@���ׁA�T�c�L���Ԃ�����T���ƒr�ʂɍg�t���f��H�������ł���܂��B �@�����班����̎R����o��ƁA�Α���(�d��)���A��Ɉ͂܂�ė����Ă��܂��B�����͖�Q���A���g�ɁA���q�������̉Ì��Q�N(1304)�ɁA��H���i�g���@�@���Ƃ��đ��������ƉA������Ă��܂��B |

| �m��V��n(�d��) |

| �@�O�Ԉ�˂̔��r��ŁA�����͓��ꉮ����A�`�����A�n�������c���Ă��Ď�������̉��i�P�S�N(1407)�Ɍ������ꂽ���Ƃ��킩��܂��B���e�ɢ�����Q�N(1429)��̑ٓ����D���������E�����̓�V���J���Ă��܂��B�a�l���z�ł���܂��B |

| �m�{���n(����) |

| �@���q����O���̑����ŁA���s�V�ԁA���ԂV�ԁA��d�A���ꉮ����A���q�R�ԁA�����͕O�畘���B富҂ɓ���������A�����̂�邢���z��ʂ̎��˂ɁA�{�a���z�̂悤�ȓT�낳���c���Ă��܂��B���̖{���͎��ꌧ�̍���̂�����P���Ɏw�肳��܂����B���̗��R�̈�ɁA���q����̓������������ł���ƂƂ���富҂ɂ���܂��B�܂�{�������ɂ͑n�������̊��q�����̂��̂�����A�O�����ʂ͑��z���ꂽ���q�����̂��́A���w�ɂ͎������㏉���I�̓���������富҂�����A���������z����Ă����ߒ������邱�Ƃɂ���܂��B�n�������̂T�Ԏl��������A�̂��ɂV�Ԏl���ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���܂��B �@�����́A�O�w�Ɠ��w�ɂ킩��A�O�w�ɕ��ԋ���ȗ���ۓI�ł��B�O�w�̎��ˁE���ʂ̔��E��i�V��E�O�w�Ɠ��w�̋��̐���i�q�Ȃǂ́A�a�l���z�̓T�^�ł���A���˂ɓT��ȋ{�a���z�̎������܂��B�܂��A�����ɂ͗���O�̍��a�R���`������lj������A���̈Зe�����̂Ԃ��Ƃ��o���܂��B �@���w�ɂ͊��q�����ő傫�ȍ��h��̐~�q���u����A�{���̖�t�@��(�镧�A��������A�d��)�����u���Ă��܂��B�~�q�̗��e�ɂ́A��������̓�V����(��������A�d��)��z���A�����ɂ��s��������q��(���������������A�d��)�Ȃǂ��u����Ă��܂��B |

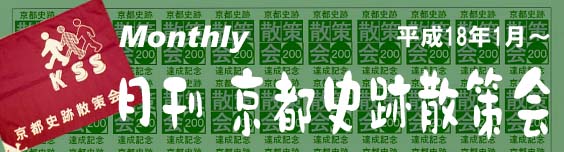

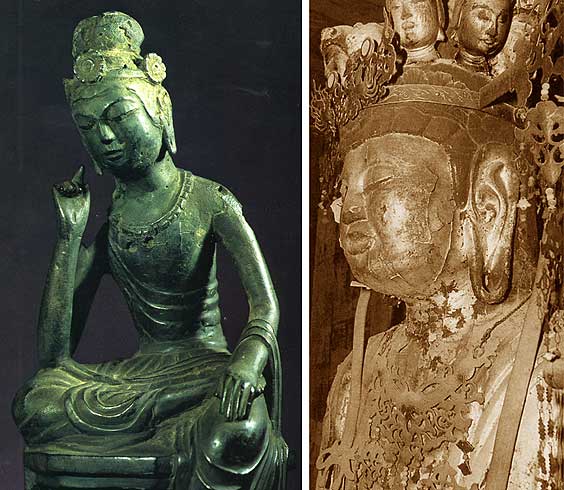

| �镧�m�{�� ��t�@�������n�@(�d���A��ؑ��������161cm) |

| �@���`�ɂ��ƁA�������J�����O�C��l�̋F�O�ɂ���t�@�����������A�������̋��Ɍ����������A���̖Œ��������Ɠ`���Ă��܂��B �@�P�Q���I����P�R���I�̂͂��߂���ɂ����Ă̐���ƌ����܂����A���ی`�̈ߕ���A��g�ɏ��g���܂�����ߕ��̒��@�ɂ́A�T���ƂȂ�Ñ����������Ɛ��肳��Ă��܂��B���ڂ����̂́A�ʐF���������ɑf�̂܂d�グ���A�������ׂ��ȃm�~�����c���Ă��邱�Ƃł��B�\�ʂ�������d�グ�Ȃ����Ƃɂ������đ傫�ȈӖ�������ƍl�����܂����N���`����悤�ɁA�쐫�̏h�����_���Ȗ���A�܂��ɍ��A�������܂���邱�Ƃ�\�킷�������ƍl�����Ă��܂��B |

| �m�O�d���n(����)�@������Q�O�� |

| �@���{���\���銙�q�������̌��z�ŁA�R�ԎO�d���k�ŁA�����͕O�畘���B�K�͂͂�����܂�Ƃ��Ă��܂����A�悭�ϐ��̂Ƃꂽ�D���Ȏp�ŋϐ��̂Ƃꂽ���a�l���z�ł���܂��B �@���w�̓����̐{��d�����ɂ́A����@�����������u���A�l�V���ɑ���@���̘e���ł�������E�O�\���F�����������ʉ悳��Ă��܂��B����@���̏�̓V�W�̕����͐グ���g�i�V��ɂȂ�A�����ɂ͋e�ԥ���A�����ɋɊy���A��F���̉��ɉޗ˕p���A�l���̕ǂɖ@�،o�G�A�W���̔��ɂ͓V�����Ȃǂ��A���ꂼ��ɍʐF�ŕ`����Ă��܂��B |

| <<�����֎�>>�@�V��@�@����R�@�s�� |

| �@�������̓����A�`��R(�W��463��)�̐��[�ɂ���V��@�̎��ŁA���Γ��O�R���̒����Ɉʒu���閼���ŁA��ʂɏ������̌Ăі��Őe���܂�Ă��܂��B�y�傩��̍��E�ɂ́A���ĎR�����S�V�Ə̂��ꂽ�����~�̐Ί_�݂̂��Â��Ă���̂��A���̎��̗��j�̕ϓ]�����������Ă���܂��B �@�V���X�N(737),�����V�c�̒���ɂ��A�s��̑n���Ɠ`���Ă��܂��B�{���̊O�w�̐��ʂɌf����z�A������֎���͐����V�c�̛��M�ŁA�{���e�d�ɂ͍s��̖ؑ������u����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�������㏉���Ï˔N��(848�`50)�ɉ���̎��o��t�~�m�����R���āA�V��@�̓���Ƃ��Ē������܂����B�Ȍ�A����̋A�˂��W�߂Ď��^�͗������܂����B���q���㒆���A�ߍ]����썲�X�؎��̌������h�������A�����̏C�����C���s�Ȃ��āA�����Ƃ�������悵�A�����̖V�ɂ��O����ׂĂ��܂����B |

|

�����֎��@����ɔ@�� �@ |

| �@���T�S�N(1573)�A�D�c�M���̌Γ��i�o�̍ہA���̕��ɂ���āA�����̔����������܂����A�]�ˎ��㏉���̊��i�N��(1624)�A���얋�{�̉������āA�V�C�m�����������܂����B �@����͖�U�O�O�O�A���������Ɩ�V���ɂ������Ă��܂��B��Q�������ɒ���̑�s�Ђ�����A�R��E��ɓ����̏�ƈ�������܂��B�R�������āA���E�̎����~�����Ȃ���i�ނƁA�����ɖ{�V�̖����@������܂��B�c�c�W�̐A�����݂̎Q��������ɖ�R�O�O����o��Ɠ�V��(�d��)������܂��B ��V���������Ɩ{��(����)�E�O�d��(�d��)�������܂��B�����̌����́A�D�c�M���̕�����Ƃꂽ���̂ł��B�D�c���������U�߂����A�����̑m���@�]�𗘂����āA���͂��łɑS�R�Ď��ƕ����̂ŁA�����������ɂ�����Ȃ������Ɖ]���Ă��܂��B �@����ނɂ�����ׂ����̂������A�����Q�N(1303)�ݖ��̞����⊙�q����̋���������̉�顂��͂��߁A�\��ʊω�����(�d��)�E����ɔ@�����Q��(�d��)�E�s����������(�d��)�E������V����(�d��)�E�l�V������(�d��)�E���b��t����(�d��)�Ȃǂ���������Ă��܂��B |

| �m��V��n(�d��) |

| �@�������㖖���̑����ɂȂ���̂ŁA���s�R�ԁA���Q�ԁA��d�A�����͓��ꉮ����A�O�畘���̊ȑf�Ȃ���ŁA��������̓��F���c���Ă��܂��B |

| �m�{���n(����) |

| �@���s�V�ԁA���ԂV�ԁA��d�A���ꉮ����A�����͕O�畘�ł���܂��B�����͊O�w�Ɠ��w�ɂ킩��Ă��܂��B�O�����̊O�w���瓰�̖������͂����A������̐��a�ɁA���b�̋�����N�₩�Ȑ{��d�������A�镧�̐��ω��������P�Ԏl���̓��ꉮ����O�畘���̐~�q�Ɉ��u���Ă��܂��B���̐{��d���ʂ̑�����ɁA���q���㒆���̍O���P�P�N(1288)�A���O�̐폟�F�肪�Ȃ��āA�ߍ]���E�̍��X�ؗ��j����i�����|�̖����c���Ă��܂��B�������̂���̌����Ɛ��肳��Ă��܂��B�T�^�I�Ȋ��q���z�ŁA���ʂ̎��˂��A�f�p�Ȓ��ɂ��D�낳��Y���Ă��܂��B �@�~�q���ɁA�{���̐��ω��������u����Ă��܂����A���̑��͏Z�E���ɂP�x�J�������镧�ł���܂��B�~�q�̗��e�ɁA����N(1211)�̑����������s�����������Ɣ�����V�����������Ă��܂��B���̂ق��{��d��ɂ́A��������������̈���ɔ@��������A���}��̒剞���N(1222)�ݖ��̈���ɔ@�������A����Q�N(1212)�̑����������l�V��������������Ă��܂��B�����Ɉ��u���镽������̏\��ʊω������A���b��t�����Q��͂Ƃ��ɁA�{����������̍O���X�N(1286)�Ɛ������N(1288)�ɑ���ꂽ���̂ł���܂��B |

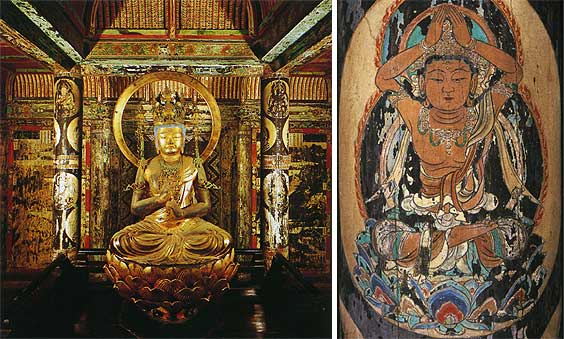

| �镧�m�{�� ���ω������n(���w��A������103cm) |

| �@�O�ވ�ؑ���ł���܂��B�Y�呑���Ȑ~�q�̒��Ɉ��u����Ă��܂��B�����̑S�g�ɃU�N�U�N�Ƃ����m�~�����̂����A�������ł��邱�Ƃ��咣���Ă��܂��B������i�^���葜�ł���܂��B���`�ł͍s���F�̍�ŁA������i�߂邤���ɖؔ����猌�����ꂾ�����g�̂悤�ł������̂ŁA�����Ńm�~���Ȃ��������u�����Ɠ`���Ă��܂��B���̏��`���碐��g�̌�{����Ƒ��̂���Ă��܂��B���̂����₩�Ȗʖe���猩��ƁA�P�Q���I�̐���Ƃ݂��܂��B |

| �m���b��t�����n(�d��) |

| �@���b��t�́A�����P�W�����nj��ŁA��b�R�����̑c�ł���܂��B���̑��̕G���ɢ���b��t�Z�\�Z����A����@�،o��Z�\�Z�����i�A�E�u�҈ו���@�E�O�������Ɋy��A�������N�㌎�\���������V�@�A������@(�ԉ�)��Ƃ����āA�����̂悤�ɘA����������͂��ߏO���̉����Ɋy���肤���߂ɂU�U������삵�����̂P��ł���܂��B |

| �m����ɔ@�������^�L�ړV������V�����n(�d��) |

| �@�{���ɂ͏d���w��̈���ɔ@�����Q�̂���܂��B�{��d��̖{����[�߂��~�q�̍��E�Ɉ��u����Ă��܂����A�}�͌����č����̑��ł���܂��B�������ƕ��O�Œ������сA��������̂��p�ł���܂��B���݂͖{���ŋq���ƂȂ��Ă��܂����A�{���͎R�������̖{���ł���Ɛ��肳��Ă��܂��B���g�⒅�߂ɂ͎������قǂ�����A�M�`�̔��w�͊O�����ɓ������l�ƂP�O�̉~����`���ÑԂ������Ă��܂��B�L�ړV�Ƒ����V�ƂƂ��ɐ~�q�̍��E�A����ɔ@���̑O���Ɉ��u����Ă��܂��B�����V�̑����̖n�������猚��Q�N(1212)�̑����Ƃ킩��܂��B |

|

���E���o��t�����@�E�E���b��t���� �@ |

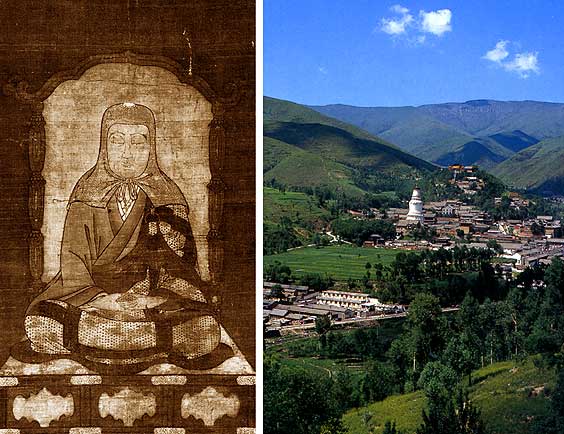

| <<�S�ώ�>>�@�V��@�@�߉ގR�@�������q |

| �@���Γ��O�R���̂Ȃ��ł����Ƃ��Â����ł���܂��B�{���͏\��ʊω��ł���܂��B�V��@�̖����ŁA�v���ǎ��Ƃ�������Ă��܂��B���ÓV�c�̂P�S�N(615)�A�������q�̌��Ɋ�Â��đn������܂����B �������q���A�S�ϔ��m�̌b���Ɉē�����āA�R���̕s�v�c�Ȍ����������Ɍ��̌��ł��鋐���̗�������A���̖ŏ\��ʊω����Ĉ��u�����̂����̋N����ł���܂��B �S�ς̗��_����͂��āA����m�b���ƕS�ϑm���Ԃ̂��߂Ɏ������������Ɠ`�����Ă��܂��B�����n���m�̊��ӁE�b����������Ɋw�Ƃ����Ă��܂��B�Γ�����͓n���l�̐`���ꑰ���ɉh�����Ƃ���ł���A��n���l�̗���Ƃ��̂���Ă��܂��B |

|

|

���E�����@���Ӕ��摜�@�����@�E�E(�镧)�\��ʊω������@���� �@ |

| ���̌�A����͈ڂ�A�������ɓs����߂��A��b�R�ɓV��@���J�n�����ƁA�₪�� �S�ώ����V��̎��@�ɂȂ�A���̋K�͂͊g�傳��A��Γ��̏���b��Ə̂��ꂽ�قǑs��Ȏ��@�ł���܂����B �@���イ�����ɂ͑����̑m����i���A�R�O�O�]�V�̖V�ɂ��\���Đ��Ђ��ւ��Ă��܂����B���A�V�����N(1573)�A�ߍ]�������X�ؘZ�p����ƂƂ��ɐD�c�M���̌Γ��i�o�ɔ��R���āA�Z�p���̋����]����x���������߁A�M���ɍU������A�S�Ă̌������Ă������܂����B���̉@�ɉB����Ă����{���Ȃǂ킸���̕����E����������āA�قƂ�ǂ������܂����B �@�̂��A�L�b�G�g�⓿�얋�{�A�F���ˎ��Ɏ��Ȃǂɂ���Ď��̕������͂����܂������A���ς����߂��܂łɂ͎���܂���B �@����͖�P���ƍL���A�Ԗ��������A�����ɓ���A���Ă͗����ɓ���������ł����ؗ��̓��ɁC�V���T�N(1536)����O�k�炪���s�̓��@�@�k���P�����V���@�̗��œ����������O�U���̒ǑP�Γ�������܂��B����ɓo��ƁA��s�\���̐Ί_���߂��炵���{�V�̊쌩�@������܂��B �@�쌩�@�̒�́A�r���������A���̒��ɐΓ���Αg��z���Ă��܂��B�Չ�Ȓr���V���̒뉀�ŁA�����̎R���،i�ɂƂ����Ă��܂��B���̑O�납��̌Γ�����̒��]�͌����ł���܂��B �@�쌩�@���炳��ɋȐ܂���Ώ�̎Q�������i�Ƃ���A��V���������������ɖ{���������Ă��܂��B�c���R�N(1650)�A�F���ˎ��ɒ��F���A�������Ƌ{�����Ă��b�Ǒ�H�������g���đ�������i�������̂ł��B �@����ɂ́A�����W�N(1256)�ݖ��̓����ƃo�c�q���͂��߁A���q����̓��g�R���_�摜�A��������̋������������Ȃǂ���������Ă��܂��B(��������d��) |

| �镧�m�{�� �\��ʊω������n(������260cm) |

| �@���`�ɂ��ƁA���̖{���́A�������q����𗧂Ă��܂܍��Ɠ`���Ă��܂��B�S�ʂɂ킽��C���̂��߁A�ڍׂɂ��Ă͂��ꂩ��̐������܂��Ȃ���Ȃ�܂���B���̑��̂悤�ȗ��ؕ����܂��A�m�~�����̂������Ɠ���������畧��������邳�܂����̂܂܂ɓ`���悤�Ƃ�����̂ł���܂��B |

|

���E�V���t���@�E�E�ܑ�R���] �@ |

| �@�o�ƌ�A�Q�R�̎��A�������������d�v�T�t(��Q�c)��炢�A�헐�̍J���������đ�h�R�ɓo��A�d�v�T�t�ɉ�A�@�،o���ڂ�����������܂����B �@��t�͋����̒ʂ�ɗ��s�ɐ��サ�܂����B������A�@�،o���u�C�s�̍Œ��ɢ��F���A�t�̓������@���ւ̕̕z�{�Ƃ��āA���g�̑̂�R�₵�ċ��{�����B���̎��A��琢�E�̏������ٌ������ɁA���ꂱ�����i���̐^�̐��i�ł���B���ꂱ���@���ɋ��{����^���̖@�ł���A�Ǝ]�Q������Ƃ̂�����ɂ������ɁA歑R�Ƃ��đ��O�ꂳ��܂����B�����Ɍd�v�T�t�ɁA���̐S������l�����Ƃ���A�T�t�̢���łȂ���A�ł��Ȃ����ł���A���łȂ���A���̌��̐S���𗝉����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤��Ƃ̏̒Q�̂��ƂɁA�t�̈��(�Ƌ���)�܂����B �@��h�R��7�N�Ԃ̏C�s�ɂ��A�@�̑��ƁA�w�@�ؕ���x�w�@�،��`�x�w���d�~�ρx�̎O�啔���f���āA�R�O�̎��A�̓s�A����(���݂̓싞)�ɂłāA�������ɏZ���ďO�l�̋����ɂƂ߂܂����B �@�̑�s�ɂЂ��߂������̊w�҂̊ԂɁA��t���܂߂鐺�������܂�A�w���A�哿�A���X�ƕG�������ċ����𐿂��Ɏ���܂��B���c����A1������̐����Ƃǂ߂āA���b�A�Q���ɑ�t���@�̖@�v�ɐG�ꂳ���܂����B |

|

���E�V�䍂�m���@�Ő��@�E�E�V�䍂�m���@�d�v �@ |

| �@��t�́A�@�،o�o����u���A�܂��͍��T�~�ς�������ȂǁA���̊w���̗_��͂��悢�捂���A��t�̎��ӂɂ͔N���Ƃɋ��������߂ďW�܂�l�������Ȃ�܂����B �������A�R�W�̎��A������Ƃ��낪����A�ӂ������āA��̋A�ˎ҂�f��A��̒�q�ǂ��ɕʂ�������āA���]�ȑ�B�ɂ����R�V��R�ɓo��A�̉ʋ����̍��ꌇ�R�̐������Â��A�v���ґz�Ǝ��H�̗��s�ɗ�݂܂����B �[�R�ɐg���B���ďC�s���d�˂邱�ƂP�O�N�A���]�͂��̂��Ɖ����s�ɓ`���A�̍c��̏����͂������A�S�W�̎��A�Ăѓs�A���˂ɏo�āA��ɓa�A��ֳ���A����ȂǂŁA�@�،o�u�`�A���T�~�ς̋����ɗ͂𒍂��܂����B��������4�N����@�ɍU�߂��A���˂̓s���ח����܂����B���ɑ�t�T�Q�A�����Ȃ��́A�̋��]�˂ɐg����Ƃ��āA���̕��֗������A�r���A�I�R�A��x�ȂǂɊ�h���ẮA���s������1�����ӂ邱�ƂȂ��A���̊ԁA�@������(�����͐W���L�Ə̂�)�̏����ɉ����āA�k�B�Ɉ����Ԃ��ċ���a�ɂċ������{���A�T�U�̎��A�Q���̋��ɋA����܂����B�����ɋʐ��������āA���Ȃ̒��N�ɂ킽��v���A���H��@�،��`�A���d�~�ςȂǂ��A�v�z�I�ɑ̌n�����A��q�̗{���ɗ�ނ���2�N�B�ēx�A�W���L(����)�̍����ɉ����ėk�B�ɍs��.���̂܂܍ĂѓV��̐[�R�ɓ����āA���u��T�ɐ��シ�邱�ƍX�ɂQ�N�B�܂���������R�x�̏�������A����肫�ꂸ�k�B�Ɍ����Ƃ��āA�V��R���R�̓r���A���[�ɂĎ�ł��}�����܂����B�N�U�O�ł���܂����B �V���t�J�@�̓V��@�̋����́A��t�Ō����B�V��R�𒆐S�ɂ��ē`���A�i�����������ɑ傫�ȉe����^���Ă��܂����B���{�̔�b�R�J�n�҂̓`����t�Ő��́A����(804)���ēV��R�֓o��A�V���t��莵���̒����A��℘a��ƍs���a������A�V��̖@���ċA�����A��b�R�ɓV��̖@����`���܂����B �������ォ�犙�q����ւ����āA�������@�̏��m�̑啔���́A�`����t�̂��ǂ������Ղ����āA���̓V��R��ڎw���āA�C��n�����̂ł���܂��B���o��t�A�q�ؑ�t�A���q��苗��A�h���T�t�A�����T�t�Ȃǂ������ł���܂����B ��b�R�J�n�̓`����t�́A��̂��̂������ł��A��̂��͕̂�F�ł���A�Ƃ����V���t�̋����ɂ��@�؈��̋��������A���{�Ƃ����ꏊ�ƁA���Ƃ�������ɍł��K�������ł��V���������ł���Ǝ咣���܂������A�����̕����E�ł́A�����F�ł���A��������ł���Ƃ������Ƃ́A�P�Ȃ闝�z��`�ł���Ƃ��āA�Ō�܂ŗ����҂邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A�O�m�P�R�N(822)6��4���T�U�ŖS���Ȃ��܂����B�������A���̓`����t�̖@�؈��̎咣�́A�����7����(6���P�P��)�A����̗����ƌ��f�ɂ���āA��������͔F����A���d�̐ݗ�����������āA�����ɐV�����b�R���������܂�܂����B |

���11������ �@ |

�ҏW�F�R���{���j�@���[��������������B

|

�� �z�[���y�[�W�A�h���X http://www.pauch.com/kss/ |